Regards sur l'éveil

Café philosophique, littéraire et

scientifique Regards sur l'éveil

Café philosophique, littéraire et

scientifique |

| Accueil

·

Forum ·

Blog |

Posté du 31

octobre 2004 au 20 janvier 2008 par lune

|

La

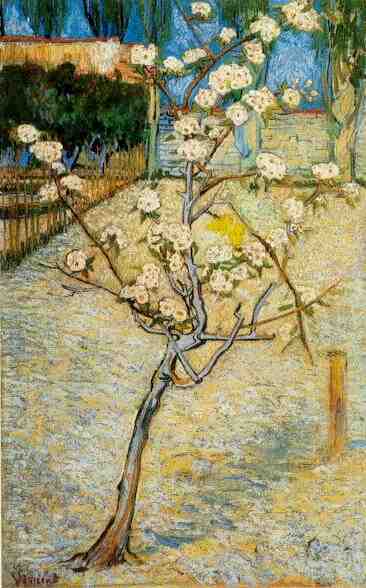

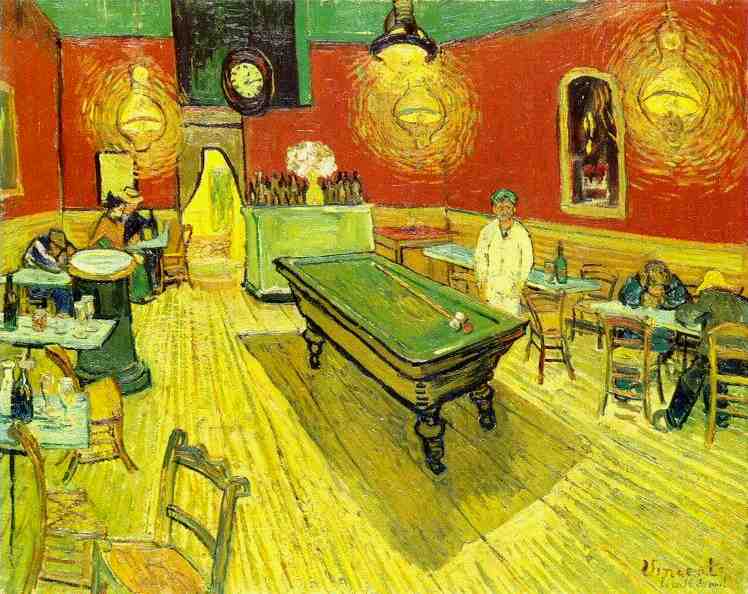

petite note jaune de Van Gogh

|

|

Au début de son oeuvre picturale, Van Gogh

cherche à capter les clairs-obscurs dans les paysages.La petite note

jaune n'est encore que le rayon horizontal du soleil couchant.

Puis il éclaircit sa palette: la lumière vibre de toutes les

couleurs. Van Gogh écrit: "Je sais avec certitude que j'ai le sens des

couleurs, et qu'il se développera de plus en plus".

Il suit la route du soleil et s'installe à Arles.La petite note

jaune en profite pour grandir, elle devient soleil, elle est même dans

le bleu du ciel, ce qui donne ce coloris vert étonnant. Elle va

s'étendre aux champs, à ces immenses champs de blé où le soleil embrase

le ciel et la terre comme un incendie. Elle est la boule de feu du

soleil. Là voilà qui s'attaque aux visages, aux maisons. Une maison

couleur soleil! Van Gogh aime de plus en plus le jaune: "un soleil,

écrit-il à son frère Théo, une lumière que faute de mieux je ne peux

appeler que jaune, jaune soufre pâle, citron pâle, or. C'est si beau le

jaune!"

Il va cueillir dans les champs ces grandes fleurs que l'on nomme

tournesols parce qu'elles se tournent vers la lumière. Il en fait des

bouquets éclatants qu'il peint pour décorer la chambre de son ami

Gauguin. Il poursuit le jaune jusque dans la nuit. Ne raconte-t-on pas

que Van Gogh peignait la nuit, des bougies allumées sur son chapeau? On

l'aurait appelé alors "l'illuminé"...

Puis le soleil disparait,les nuages d'orage s'accumulent dans ses

toiles comme dans sa vie. Ciel lourd, champs désertiques... Dans sa

dernière lettre à son frère, Van Gogh écrit:" Eh bien, nous ne pouvons

faire parler que nos tableaux..."

Nul ne sait si les neuroleptiques auraient atténué les souffrances

de Van Gogh, auraient canalisé ce trop plein d'émotions, ou affadi sa

peinture...

Mais peut-être auraient-ils eu raison de la petite note jaune, de

son ôpiniatreté à chercher, toile après toile, à élever notre regard. |

|

Allée de peupliers au coucher du soleil, octobre 1884

Usines au clair de lune,

Paris, 1887

Moissons à La Crau, Arles, juin 1888

Pêcher en fleur, Arles, avril 1888

Le Semeur, Arles, novembre 1888

Terrasse Place du forum, à Arles, 1888

Le café Place Lamartine, à Arles, 1888

Coucher de soleil dans les champs de blé, Arles, juin 1888

Rue Menders, à St-Rémy, novembre 1889

Champs de blé derrière l'hôpital St-Paul avec un faucheur, St-Rémy,

septembre 1889

Champs de blé avec un faucheur et soleil, fin juin 1889

Champs de blé, Auvers-sur-Oise, juillet 1890

images empruntées au site: http://www.vggallery.com/international/french/index.html,

sauf la Terrasse du café du Forum, qui vient du site: http://www.blue.fr/vangogh/menu.htm

|

|

|

Gustave Roud, poète suisse romand, n'a

jamais

quitté la terre de son enfance, le Haut Jorat. Une santé déficiente

l'exile cependant très tôt de la vraie vie paysanne. Il sera le

"rôdeur", celui qui erre dans la campagne. Roud y mêle sa distance, sa

séparation, comme il se mêle à ce qu'il regarde.Il devient mouvement.

Plus profonde est la solitude d'une existence, plus angoissant le

doute sur sa justification, plus impérieux devient alors le besoin de

trouver la clé de son monde intérieur. Celui de Roud est peuplé,

saisons après saisons, de collines douces, de chemins creux, de champs

et d'horizons, de forêts, de ciels et de chants d'oiseaux. Toute son

oeuvre s'inscrit dans les limites de la terre:

"La neige a d'autres signes. Son épaule la plus pure, des oiseaux

parfois la blessent d'un seul battement de plume. Je tremble devant ce

sceau d'un autre monde. Ecoute-moi. Ma solitude est parfaite et pure

comme la neige. Blesse-la des mêmes blessures. Un battement de coeur,

une ombre, et ce regard fermé se rouvrira peut-être sur ton ailleurs."

"Requiem" éd.Payot, 1968

"Requiem" est le dernier recueil de Roud, celui qu'un homme

vieillissant adresse à sa mère morte. Il s'apprête à la rejoindre dans

son "ailleurs". Il sait que son temps d'"ici" est désormais compté et

assiste , impuissant, à sa fuite comme à sa propre dégradation:

"Cette demeure que je n'ai plus la force d'assumer s'enlise dans

les herbes mauvaises, sournoisement, les pierres des murailles

descellées, une mousse aveugle sur chaque tuile, au coeur du jardin qui

s'ensauvage sans retour... Ah! que tu ne saches rien de cette agonie.

Comment pourrrons-nous vivre dans un ici qui ne ressemble plus?...

L'espace lui-même n'est plus sûr."

Faut-il chercher refuge plus loin en arrière, plus au centre de

l'être? A chaque pas que Roud pose sur ces pages, lentement, hésitant,

il se rapproche davantage de ce qui lui est le plus intérieur, le plus

nécessaire.

Libéré du poids du monde d'"ici", il est prêt à accueillir le

monde d'"ailleurs" qui lui donnera une nouvelle épaisseur. Les doutes

sont abolis. Il laisse parler les oiseaux, dont il dit:"Je n'ai pas su

tout de suite vous entendre..." S'instaure alors un étrange dialogue

entre le poète et une hirondelle:

"Ecoute, j'ai veillé parfois jusqu'à l'aube sur la colline

moissonnée. J'interrogeais sans fin le pur espace où bruissait encore,

imperceptiblement, le vol de vos essaims invisibles. Peu à peu, l'âme

s'ouvrait à ces profondeurs constellées et semblait les accueillir en

soi jusqu'à rejoindre elle-même leur ampleur. Saisi, je ressentais

toujours mieux cette invasion de l'étendue. Et l'instant vint où, si

lointain que le but de votre vol pût m'apparaître, je l'entrevis en

moi, comme si je contenais le monde..."

Et l'oiseau de répondre:

"Ne prolonge plus une attente sans issue, ferme les yeux,

contemple, éprouve ta profonde réalité intérieure; ces grands espaces

temporels liés entre eux par une transparence que l'amour seul peut

parfaire. Qu'il y parvienne, et les retrouvailles sans prix te seront

données. Oui, tu contiens le monde, il n'y a plus d'ailleurs pour toi

dans l'étendue. Il n'y en aura plus au coeur du temps si tu l'assumes

aussi..."

Le poète conclut alors:

"O mère, c'en est fini de ces questions remâchées au long des ans,

dans l'usure de toute résignation, comme une herbe d'amertume.

O mère, un oiseau m'a donné la seule réponse. De deuil en deuil,

il a fallu toute une vie, toute ma vie pour recevoir enfin ce don

immérité: le secret qui va nous joindre. O mère, écoute: il n'y a plus

d'ailleurs."

Pour tenter de rejoindre cet ailleurs, si vaste, Roud n'a eu

d'autre nourriture que celle de sa terre natale, isolée, exiguë,

d'autres compagnons qu'oiseaux, fleurs et prairies.Fuyant tout ce qui

ne lui était proche qu'en surface ou en apparence , il a mené,à travers

son oeuvre, une quête tenace vers le dépouillement, avec cette fidélité

à emprunter toujours les mêmes chemins, jusqu'à n'en retirer plus que

leur essence, jusqu'à faire de leur tracé une parfaite transparence. |

|

Jules

Supervielle : l'enfant de la haute mer

|

|

Dans

ce conte, Supervielle narre l'existence

tragique d'une petite fille prisonnière d'une ville étange, murée entre

le monde des vivants et celui des morts, entre la terre et l'océan.

L'enfant traverse inlassablement l'unique rue pourtant liquide de la

petite ville construite dans le Haut Atlantique, au-dessus d'un gouffre

de six mille mètres. Désespérément seule, elle tente vainement de

réveiller les âmes de cette ville-fantôme, de faire avancer les

aiguilles de l'horloge du temps, figé, immobile.

Elle tente dans un dernier sursaut de se noyer dans la mer pour

rejoindre l'éternité des morts.Mais la vague, impuissante, la rejette

en son monde immuable, suspendu entre deux univers auxquels elle n'aura

jamais plus accès. Le conte se termine alors par un magnifique

paragraphe qui donne à lui seul tout son sens au texte:

"Marins qui rêvez en haute mer, les coudes appuyés sur la lisse,

craignez de penser longtemps dans le noir de la nuit à un visage aimé.

Vous risqueriez de donner naissance, dans des lieux essentiellement

désertiques, à un être doué de toute la sensibilité humaine et qui ne

peut pas vivre ni mourir, ni aimer, et souffre pourtant comme s'il

vivait, aimait et se trouvait toujours sur le point de mourir, un être

infiniment déshérité dans les solitudes aquatiques, comme cette enfant

de l'Océan, née un jour du cerveau de Charles Liévens, de Steenvoorde,

matelot de pont du quatre-mâts "Le Hardi", qui avait perdu sa fille

âgée de douze ans, pendant un de ses voyages,et, une nuit, par 55

degrés de latitude Nord et 35 de longitude Ouest, pensa longuement à

elle, avec une force terrible, pour le grand malheur de cette enfant."

C'est donc l'amour d'un père, cette "force terrible", qui empêche

son enfant de quitter le monde terrestre et de trouver le repos dans

celui des morts. On comprend aisément combien la douleur d'un amour

perdu peut nous amener à vouloir le faire revivre à tout prix. Mais pas

à n'importe quel prix. Le tribut payé par l'enfant de la haute mer,

c'est celui de l'enfermement. Un enfermement physique d'abord, puisque

l'enfant ne grandit pas, ne change pas. Elle aura toujours douze ans,

un âge qui de provisoire devient définitif, l'empêchant d'accéder à son

statut de femme. Un isolement affectif ensuite, car l'enfant est coupée

de toute relation humaine, et même d'elle- même, puisqu'elle ne peut

vérifier la légitimité de ses sentiments auprès d'autrui.

Une idée fixe qui garde un amour statique, qui stoppe l'élan, le

mouvement, qui refuse le changement, l'évolution. Une appropriation de

l'autre qui le "chosifie". Un amour qui, sous le prétexte de l'amour,

le dévitalise,le dévivifie, le prive de sa distance propre, de sa

liberté d'être.

Un aveuglement à ne pas reconnaître à l'autre sa capacité d'éveil,

sa relation personnelle au monde. Un amour que l'on croit laisser

perdre s'il s'éloigne de soi, alors qu'il meurt de pas pouvoir

naviguer. Un amour que l'on ne sait définir que par rapport au besoin

que l'on en a. Un amour qui s'éteint parce qu'il veut tout retenir,

tout contenir, parce qu'il ne s'offre pas.Un amour qui ne sait pas

s'oublier pour mieux se retrouver. |

|

Vermeer

: le portrait de la Jeune Fille

|

|

Delft,

Pays-Bas, 1672

Vermeer a quarante ans. Il lui reste trois années à vivre, trois

années particulièrement difficiles, marquées par des difficultés

financières qui ne cesseront de s’aggraver jusqu’à sa mort en 1675. Aux

abois, il se voit obligé d’accepter une commande de portrait, lui qui

jusqu’alors n’avait connu qu’un espace de liberté au bout de son

pinceau. Mais laissons plutôt la parole à la jeune fille du portrait:

« Je ne sais rien de mon image… et voilà qu’il me faut poser,

offerte au regard du maître, gênée de n’avoir à donner que le flou

modelé de mon visage, que la présence de mon silence. Je suis seule à

habiter la toile, sans repère familier auquel mon âme puisse

s‘accrocher. A l’attention du peintre, je ne peux me dérober. Ces tons

si lourds, ces noirs, ces bruns, ces marrons à peine estompés me

retiennent prisonnière. Je voudrais m’échapper… Je glisse un œil.

Par-delà l’épaule de Vermeer, je devine les ombres du jardin. Je serre

frileusement mon châle, que le pinceau décline en mouvements de plis

délicatement bleutés. Voilà que celui-ci s’attaque au centre de la

toile…C’est mon large front blanc qui émerge le premier, fragile

coquillage aux teintes irisées. De mes prunelles noisette claire il ne

tire que la douceur de l’étonnement, l’attente sage, cette pureté si

simple, prête à s’abandonner. Un peu de rosé , une nuance enfin plus

chaude, pour habiller mon sourire, aussi fugace qu’énigmatique. Me

voici prête à m’éveiller. On me disait sans grâce, de nature si

réservée… Du tableau j’ai pourtant envahi tout l’espace. Face à cette

seconde naissance, je suis bien désarmée.

J’ignore que je vais quitter les murs de la maison paternelle,

voyager de Delft à Bruxelles, être cachée en Allemagne, traverser les

siècles, m’envoler pour la Floride, achever mon périple au sein d’un

prestigieux musée new-yorkais. On m’aveugle aujourd’hui d’une source

lumineuse artificielle que je ne connais pas. Tous les jours, des

centaines d’hommes, de femmes et d’enfants me dévisagent. Moi si

timide, je ne peux pas baisser les yeux. On a fait de mon regard le

témoin éternel d’un instant qui est et qui jamais ne sera plus. Un

temps suspendu, dépouillé de tout ce qui est hors de lui. Pour

qu’apparaisse non pas une lumière d’ailleurs, mais celle de mon univers

intérieur. Peut-être le secret de l’éveil? »

|

|

|

| Comme je n’ai pas le moindre bagage

scientifique, et donc aucune intention de démontrer quoi que ce soit,

je vous livre simplement ma perception du temps. Pour moi le temps est

l’expression la plus intime de notre finitude, le rappel constant de

notre incomplétude. Nous savons que demain existera parce que nous

savons que hier a été et qu’aujourd’hui est, indépendamment de notre

volonté. Nous n’avons aucune prise sur le temps, aucun pouvoir de

dévier son cours ni de le suspendre. Comme nous savons qu’en naissant

nous sommes appelés à mourir.Depuis toujours l’homme a tenté de retenir

le temps, de perdurer en laissant de lui une trace par-delà sa mort.

Laisser de soi une œuvre d’art, un écrit, une musique, tenter de se

réaliser pour que le monde se souvienne de son passage … Peut-être

aussi parce que participer à la création du beau, le faire jaillir,

nous ouvre une petite fenêtre vers le paysage céleste, en même temps

qu’il nous relie à tous ceux qui tendent vers le même but, nous

laissant croire un instant que nous ne sommes pas solitude…alors même

que le temps n’est qu’un mirage qui cherche à nous enliser bien plus

qu’à se dissoudre. Le temps est un grand filtre au travers duquel nous

passons. L’essentiel lui échappe. Il ne retient de nous que le

tangible, le matériel, ce que l’on peut voir ou posséder. Et c’est bien

paradoxal : ce temps qui ne cesse de fuir, qu’on ne rattrape jamais et

qui n’est que mouvement n’a de mémoire que pour ce qui est statique,

figé, imprimé sur sa ligne. Pour défier le temps, pour dénouer les

liens qui nous font prisonniers de l’image qu’il se plaît à façonner,

nous pouvons apprendre à l’habiter si fort, à le défaire de sa

matérialité pour retrouver notre essence, comme si on cassait les

secondes, les minutes et les années, pour en faire des parcelles de vie

à partager, comme un avant-goût d’éternité.

|

|

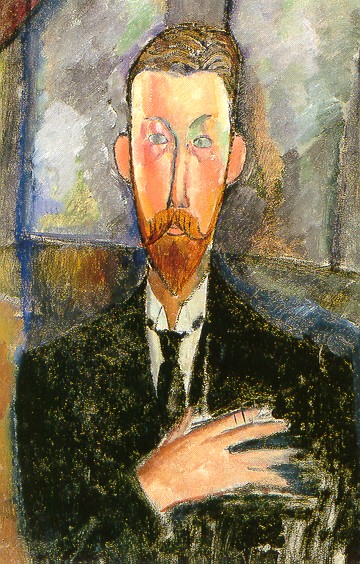

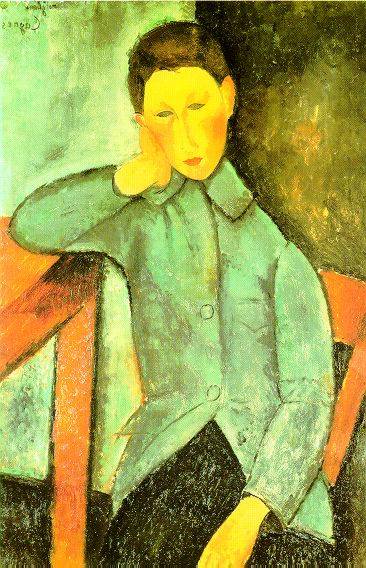

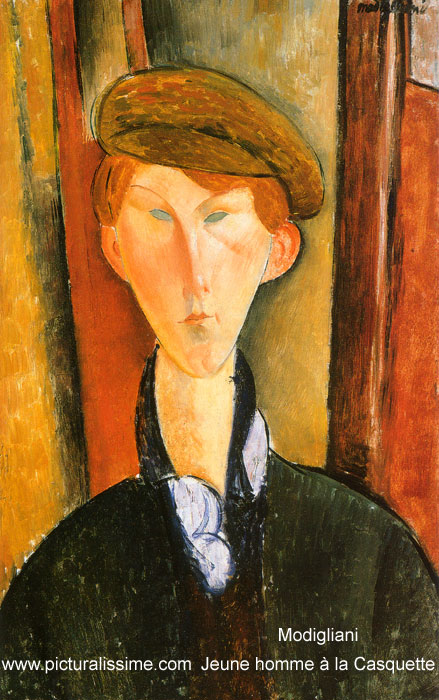

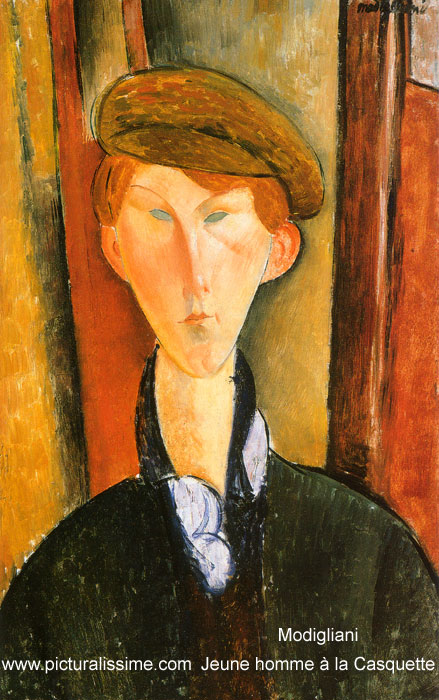

Modigliani

: les yeux des autres

|

|

Presque tous les personnages que Modigliani s’attache à peindre

semblent dégager une note dominante de mélancolie, de solitude. Ce sont

les petits modèles qui s’ennuient et attendent patiemment que la séance

de pose soit finie, des servantes aux mains jointes, épuisées d’avoir

tant peiné pour survivre, des enfants mal aimés ou parfois oubliés. Si

Modigliani a su peindre tous ces êtres de la misère, il a su leur

opposer aussi les satisfaits, les pleins d’eux-mêmes, ceux à qui tout

réussit, à qui la vie sourit. Ces hommes et ces femmes séparés par un

destin si radicalement différent, le peintre les réunit pourtant dans

un univers commun : leur regard. Chez Modigliani, les yeux ne sont que

deux amandes, que le pinceau a touchées de bleu clair, de vert ou de

gris, sans préciser davantage la prunelle. C’est pourtant ce silence du

regard qui le rend tumultueux, comme si son absence renvoyait sans

cesse à la profondeur de l’âme. Modigliani disait, en parlant de son

travail : « D’un œil, observer le monde extérieur, de l’autre, regarder

au fond de soi-même ». Il n’y a que le regard qui renvoie aussi

parfaitement à la singularité de chacun. Devant lui et au travers de

lui s’effacent toutes les similitudes ou ressemblances ; il capte

l’étincelle à la fois fugace et éternelle de la vie qui s’enfuit. Et

qui défie pourtant aussi le temps : les traits du visage peuvent

s’altérer, ses lignes se marquer ou s’affaisser, le regard reste

intact. Préservé. Les yeux vides de Modigliani. Tournés résolument vers

l’intérieur. Comme un ciel qui s’éteint pour accueillir et laisser

briller ses étoiles. |

|

Nikom

Rayawa : L'empailleur de rêves

|

|

L’ombre dansante des tamariniers, des

champs de

cannes à sucre et des rizières, des maisons suspendues aussi légères

que fragiles, des forêts muettes, denses et secrètes, des buffles

lourds levant des nuages de poussière. Et la rivière, celle que les

éléphants empruntent, menés par le cornac, tirant derrière eux les

troncs massifs de la forêt dépossédée. Un décor intemporel, celui d’un

Siam pourtant disparu.

Cam-ngaï n’a jamais appris d’autre métier que celui de cornac,

comme son père l’a été avant lui. Il grandit avec Plaïssoute ; l’enfant

et l’éléphanteau batifolent sur les bancs de sable le long de la

rivière. Cam-ngaï parle à Plaïssoute sans la moindre gêne. A croire,

disent les gens du village, qu’ils ne font qu’un. Lorsqu’il atteint

l’âge d’être le cornac de Plaïssoute, il disparaît du village pendant

des mois entiers. Seul avec son éléphant, il suit le rythme lent et

lourd de l’éléphant qui traîne ses billes de bois. Il est enchaîné à

Plaïssoute comme l’éléphant l’est au bois flottant sur l’eau. Puis

Cam-ngaï est blessé. Le pied écrasé par un tronc, son destin bascule :

il ne sera jamais plus cornac, il ne grimpera plus sur le dos de

Plaïssoute, qui est vendu. Il s’établit au village, épouse Madjane, qui

lui donne un fils, Air. Il devient sculpteur sur bois, apprend à

ciseler des motifs, puis des pièces entières qu’il fait naître des

billes charriées par la rivière. Il empaille aussi les animaux morts,

trophées de chasse que ses riches clients veulent conserver. Pourquoi ?

se demande Cam-ngaï. « Ces animaux-là avaient été vivants. Ils avaient

eu un corps et une âme. On les avait tués par balles. Et voilà qu’on

voulait que leur carcasse ait l’air d’être en vie. Les gens sont

étranges. On éviscère ces animaux, on leur arrache le cœur et on

cherche la vie dans leur carcasse ».

Cette vie, Cam-ngaï s’en sent exclu. Son souffle a disparu avec le

départ de Plaïssoute. Il ne parvient pas à s’intéresser à son fils, qui

traverse les saisons et grandit sans qu’il s’en aperçoive. Plaïssoute

lui a ravi ses mots, il s’enferme dans le silence. Il n’a qu’un

sentiment de manque, de vide. Le vide l’attend partout, au soleil comme

dans l’obscurité. Les jours se suivent, pareillement dépourvus de sens,

et il finit par ne plus pouvoir le supporter : « Je voudrais pouvoir

les empailler vraiment, ces foutues journées, pour qu’elles s’arrêtent

une bonne fois » . Lui vient alors un désir fou : faire revivre

Plaïssoute, la faire émerger de ce bois qu’elle a tant de fois hâlé,

lui restituer son regard. Jour après jour, année après année, il se

lance dans cette tâche monumentale.Tour à tour découragé ou enivré par

son œuvre, qui occupe tout l’espace de son cœur et de ses pensées. Mais

Plaïssoute ne se laisse pas facilement apprivoiser, le bois dur ne rend

pas la tendresse de son regard, ni sa mobilité. Plaïssoute est

prisonnier de son amour, sa vie propre s’est noyée dans l’obsession de

son souvenir. Cam-ngaï, en voulant le ressusciter, a tué son rêve. Qui

aurait l’idée de naturaliser un peu de brouillard ou un arc-en-ciel ?

Tout le monde porte en son cœur un énorme éléphant, aussi beau

qu’on veut bien l’imaginer. Tant qu’on ne prend pas un ciseau ou un

maillet pour s’attaquer au bloc de bois, l’éléphant reste infiniment

beau. Dès qu’on enferme sa vie dans notre propre désir, la voilà qui

s’échappe et nous laisse vidés, face à nous-mêmes : « J’ai été si

bêtement occupé avec des carcasses dépourvues de vie que je n’ai jamais

pris soin de la vie qui anime les carcasses ». A poursuivre son désir

de rendre son rêve immortel, de laisser une trace tangible de son

passage, Cam-ngaï l’a défitivement privé de cette vie qu’il n’a pas su

habiter. Cette vie qui s’échappe dès qu’on tente de la retenir, dont

les contours s’estompent dès qu’on cherche à en contenir l’espace.

C’est notre désir de la posséder qui nous en tient séparé, dissocié. «

Tout être humain a des liens invisibles avec les autres. Je ne suis pas

que moi. Plaïssoute n’est pas que Plaïssoute. Je suis en lui et il vit

en moi. Nous naissons et nous mourons tous une seule fois, mais ce qui

est entre les deux, c’est la vie et il revient à chacun de nous de

faire la sienne ».

|

|

Elephant

Man, David Lynch, 1980

|

|

Un homme- éléphant, mi- homme, mi- bête, un

phénomène de foire parqué au fond des caves sombres et humides, noires

de cette nuit d’où personne ne vient le sortir. Hanté par le bruit

assourdissant des machines créées par l’homme, auquel répondent les

barrissements des éléphants qui hantent le secret de sa naissance. Un

jeune homme exhibé pour faire peur, pour créer le frisson du jamais vu,

de l’horreur. Battu, humilié, exploité. Accroché au portrait de sa

mère, dont le si beau visage apparaît et éclot un instant sur toute la

largeur de l’écran, seul lien vers l’origine de son humanité rejetée.

Puis survient une lueur dans ce gris-noir uniforme. Le docteur Treeves

extrait l’homme-éléphant de son sous –sol pour étudier son étrange

difformité. Le premier contact visuel entre le médecin et « la créature

» est saisissant. Pas une parole n’est échangée, mais le visage du

médecin traduit mieux que des mots la profondeur de son émotion. A

l’hôpital de Londres l’homme -éléphant devient John Merrick, âgé de 21

ans, citoyen anglais. Une seconde naissance. Petit à petit, encouragé

par la douceur et la patience de Treeves, il risque un premier mot, une

première phrase, puis un psaume tout entier, son préféré, le cantique

de David : « L’éternel est mon berger, avec lui, je ne manquerai de

rien... ». Treeves découvre médusé que non seulement John parle, mais

qu’il est doué d’une intelligence remarquable et d’une finesse, d’une

sensibilité peu communes. Enthousiasmé par sa découverte, transporté

d’avoir permis à John Merrick de s’éveiller à sa vraie vocation

d’homme, le médecin n’a de cesse que de le présenter partout, de lui

permettre de rencontrer les personnalités les plus en vue du Londres de

l’époque. John accepte tout, avec une candeur désarmante ; il songe que

le bonheur qu’aurait sa mère de le voir si bien entouré lui permettrait

d’accepter enfin de l’avoir mis au monde. De souhaiter être sa mère.

Mais bientôt Treeves est dépassé par l’ampleur de la nouvelle

célébrité de John. Il réalise qu’il expose John, comme un spécimen

humain et traité avec humanité certes, mais toujours comme une

apparence... pas si éloignée de celle de l’homme éléphant vendu aux

regards curieux et malsains sur l’estrade des foires. Est-il vraiment

si différent de l’ignoble Bytes qui avait fait de John un animal de

cirque ? De cet homme à l’apparence d’homme mais au cœur de monstre,

qui a humilié John, au cœur d’homme caché sous un corps de monstre...

Ce nœud qu’il porte en lui, c’est John qui va le dénouer. Avec sa

réponse toute simple, offerte : Treeves est son ami. Trois petites

lettres, un petit mot qui réunissent deux êtres, qui font toute la

différence entre deux mondes.

Puis l’homme-éléphant est à nouveau capturé dans sa chambre par

l’horrible Bytes, à l’insu de tous, trainé de l’autre côté de

l’Atlantique. Réduit encore à l’état de bête de cirque. Treeves a perdu

sa trace et sombre dans une profonde tristesse mêlée de remords. Battu,

enfermé dans la cage des singes, John est mourant. Libéré par ses

camarades d’infortune, il peut regagner l’Angleterre et retrouver « son

» ami.

Sachant que les jours de John sont comptés, Treeves souhaite

réaliser un rêve de John. L’emmener au théâtre. Pendant que les deux

hommes se préparent, Treeves fait part à John de ses regrets, de ses

remords, que John balaie en disant de son timbre si particulier : « Je

suis heureux à chaque instant du jour. Ma vie est comblée. Parce que je

suis aimé. Je me suis accompli. Je ne pourrais pas dire cela sans vous.

Mon ami ».

John vit le spectacle, qui lui est d’ailleurs dédié, comme un

enchantement.

De retour dans sa chambre, resté seul, il contemple la petite

maquette de la cathédrale voisine qu’il a patiemment confectionnée. Il

observe ses tourelles, ses clochers dressés vers le ciel. Il écrit : «

John Merrick » sur le mur gris. Puis il enlève les oreillers de son

lit, sachant que la position horizontale lui sera fatale. Il se couche,

et ferme les yeux après un dernier regard posé sur le portrait de sa

mère. Il va la rejoindre en rejoignant la terre, celle d’où l’on vient

et où l’on meurt, celle où notre identité se perd dans une poussière

commune. Celle où notre visage se perd. Celle qui ne garde en mémoire

que la poussière d’étoiles que nos liens ont su faire germer. Pour

qu’elle fleurisse dans un ailleurs.

Le visage de la mère de John apparaît comme un halo dans la nuit.

De ses lèvres tombent ces quelques mots : « Rien, jamais rien ne

mourra. Le fleuve s’écoule, le vent souffle, les nuages passent, le

cœur bat. Rien ne mourra ».

|

|

Je crois que ce qui est abordé différemment

dans

ce film, c’est précisément le thème de l’image. Chacun de nous ne s’est

pas seulement perçu au travers du regard de l’autre, mais s’est « vu »

lui-même. John Merrick, comme nous le démontre la scène où on lui tend

cruellement un miroir, ne sait rien de lui-même hormis la peur et le

dégoût qu’il inspire aux autres. Ce qui filtre de son monde intérieur

est d’une certaine manière à l’état brut, parce qu’il n’est pas

opacifié par une recherche de paraître ou d’être adapté au désir de

l’autre; comment aurait-il pu l'être? Il ne peut qu' être donné pour

aller à la rencontre. Une passerelle qui irait d’un cœur à un autre.

Treeves a permis à John d’amener sa lumière intérieure vers le jour, et

celui-ci a permis au médecin de laisser jaillir ce qu’il avait de plus

beau, simplement parce que John n’imaginait même pas que son ami puisse

« faire » autrement.Peut-être est-ce ça qui me touche; il n'y pas de

recul, pas de recours à un savoir ou à des connaissances, pas d'étude

de l'environnement etc..., juste le désir d'y aller, juste la confiance

et l'élan.

|

|

|

Agota Kristof a gardé de son

pays natal, la Hongrie, la nostalgie de ceux qu'on a arrachés de force

à leur terre.Arrivée en Suisse romande, elle travaille pour survivre en

usine tout en apprenant le français.Elle écrit tout d'abord des poèmes,

mais s'en détourne rapidement; les sentiments et les émotions qu'ils

véhiculent ne dessinent pas les contours du monde « vrai » dont elle

veut témoigner.

« Hier » est son quatrième roman. On y retrouve un thème qui lui est

proche, celui du déracinement.

A

douze ans,Tobias Horvath quitte son village à la suite d'un drame qui a

bouleversé sa vie. Après des semaines d'errance, il atterrit dans une

ville inconnue, change de nom pour éviter d'être reconnu ou

recherché.De la terre de son enfance il ne garde enfoui en lui qu'un

prénom: Line, celui de la petite fille qu'il aime depuis le temps de

l'école, Line, un prénom obsessionnel qui en quatre lettres renferme

toute l'attente et les espoirs d'une vie qu'il ne parvient pas à

habiter:

« A présent, il me reste peu d'espoir. Avant, je cherchais,

je me déplaçais tout le temps. J'attendais quelque chose. Quoi? Je n'en

savais rien. Mais je pensais que la vie pouvait être ce qu'elle était,

autant dire rien. La vie devait être quelque chose et j'attendais que

ce quelque chose arrive, je le cherchais. Je pense maintenant qu'il n'y

a rien à attendre, alors je reste dans ma chambre, assis sur une

chaise, je ne fais rien.Je pense seulement que si quelqu'un entrait...

Mais ce « quelqu'un » n'existe pas.Personne n'entre. »

Devenu

adulte, Tobias est embauché à l'usine, comme bon nombre de ses

compatriotes.Une fabrique d'horlogerie. Percer le même trou dans le

même modèle de pièce, indéfiniment. Manger, dormir, s'arrêter au café,

attendre que les saisons passent.Se lier sans amour, sans engagement,

juste par manque de force pour le refuser. Subir. Vivre dans un

ailleurs dont Tobias ne parvient pas à s'extirper. Vivre englué. Tobias

marche pourtant sans fin, comme si le mouvement de ses pas allait enfin

réveiller celui de son âme. Il observe les oiseaux, comme si la

légèreté de leur vol allait le faire décoller de lui-même. Le

réunifier,le libérer de ce monde clos dont il ne trouve pas la clé.

Lors d'une de ses promenades sous la pluie, un « quelque chose »

parvient pourtant subitement à se révéler:

«

Le temps se déchire. Où retrouver les terrains vagues de l'enfance? Les

soleils ellyptiques figés dans l'espace noir? Où retrouver le soleil

basculé dans le vide? Les saisons ont perdu leur signification. Demain,

hier, que veulent dire ces mots? Il n'y a que le présent. Une fois, il

neige. Une autre fois, il pleut. Puis il y a du soleil, du vent. Tout

cela est maintenant. Cela n'a pas été, ne sera pas. Cela est.Toujours.

Tout à la fois. Car les choses vivent en moi et non dans le temps. Et

en moi tout est présent. »

Une sorte d'éveil, peut-être? Tobias

s'extirpe du temps, comme si tout ce qui est lui sautait brusquement à

la figure.Tout à la fois, tous les temps conjugués. Dans ce qui est se

dissout la douleur de ce qu'on a vainement espéré: attendre, croire,

changer, revenir, partir, rencontrer, chercher, trouver, patienter,

reconnaître, savoir... Les yeux s'ouvrent autrement, sur un monde

offert sans condition. Un monde plein et intact qui vit sa complétude

dans le recoin le plus minuscule, le plus oublié. Un monde entier voué

à la solitude de chacun. Une solitude qui devient ouverture lorsqu'elle

s'enracine dans un présent commun. Il neige. Dans notre monde solitaire

nous voyons la neige aux couleurs d'une saison, aux chuchotements

ouatés qu'elle nous évoque,aux souvenirs d'une enfance nostalgique.Ce

faisant nous la retenons, comme si nous refusions de la laisser danser,

nous l'enfermons dans sa représentation. Par crainte de la perdre nous

l'empêchons de respirer. Tobias a créé sa propre prison; il s'est muré

dans le temps, celui d'avant, celui qu'on n'en peut plus d'attendre.

Mais le temps figé n'est fait que d'absence. C'est celui auquel on

s'abandonne qui allume la présence.

On a souvent reproché à

Agota Kristof d'avoir écrit une livre triste, étouffant, au style trop

austère et manquant d'une certaine étoffe.Pourtant il est des mots qui

touchent plus loin à l'intérieur quand ils ne sont pas recouverts d'un

vernis pour éblouir.Des mots qui scintillent par eux-mêmes, pareils à

ces diamants dont l'écrin le plus recherché ne changerait en rien le

ruissellement de leur lumière.

|

|

C.F.

Ramuz : Adieu à beaucoup de personnages

|

|

Les premiers recueils de Ramuz, alors

exhilé à

Paris, s'attachent à un personnage central, dont il nous fait partager

un morceau de vie au travers de quelques saisons. De retour dans son

pays, l'écrivain souhaite donner une orientation différente à son

oeuvre. Il ressent alors le désir de prendre congé

d' « eux », de ces

êtres surgis du papier, nés du mouvement de sa plume.L'encre légère de

ses mots est devenue terre profonde d'où la vie a jailli, toute la vie,

celle de ces hommes et de ces femmes, isssus de son coeur et de son

imagination. Ramuz s'adresse à chacun d'eux comme on s'adresse à un

être tout proche et pourtant séparé, parce que ses personnages vivent

désormais de leur vie propre; ils ne lui appartiennent plus. S'il les a

révélés au regard du monde, il les a pourtant plongés dans la plus

grande des solitudes, celle d'être désormais séparés de leur créateur:

« Vous tous, je vous quitte, et vous me quittez, vous

engageant

tous ensemble dans une direction, moi dans l'autre,et ainsi la distance

s'accroîtra sans cesse entre nous. Là aussi, il y a une nécessité qui

opère, mais j'y obéis sans murmure, comme vous y avez obéi. De même que

vous êtes morts quand il a fallu, de même j'ai appris qu'il faut que je

meure à moi-même, non point en me reniant, mais m'oubliant sans

cesse,consentant à finir pour me recommencer. Il faut qu'on aille vers

l'inconnu des choses et de leur sens intérieur, qui est l'inconnu de

nous-mêmes. »

Parfois on croit pouvoir envisager sa vie toute entière, lui

donner une forme. Tout ce qu'on connait de la vie est pourtant ce qu'on

a déjà dépassé,ce qui est déjà en arrière. Comme Ramuz doit quitter ses

personnages pour les rendre libres d'habiter leur vie de maintenant,

nous grandissons en abandonnant nos sécurités d'hier, en accueillant

l'alternance du jour et de la nuit. Cet abandon en soi-même que l'on

ressent comme un dépouillement prépare notre terre intérieure à

renaître sans cesse:

« Qu'il y ait autour de moi autout de moi cette privation

d'amour qui est l'occasion du désir ».

Ce qui crée ma distance d'avec l'autre, ce sont peut-être toutes

ces craintes nourries de ce que je crois savoir d'hier, et dont

j'alourdis la rencontre de maintenant. Ce sont pourtant toutes ces

petites morts acceptées qui nous permettent de renaître sans cesse

neufs. M'engager pour l'autre, ce n'est pas l'aliéner pour tromper ma

solitude, mais reconnaître en lui la terre commune qui nous lie et nous

fait grandir au sein d'un même regard. Réunis dans une parfaite

ressemblance.

|

|

|

|

|